和大多數接班的二代不同,吳承基的起點很高。

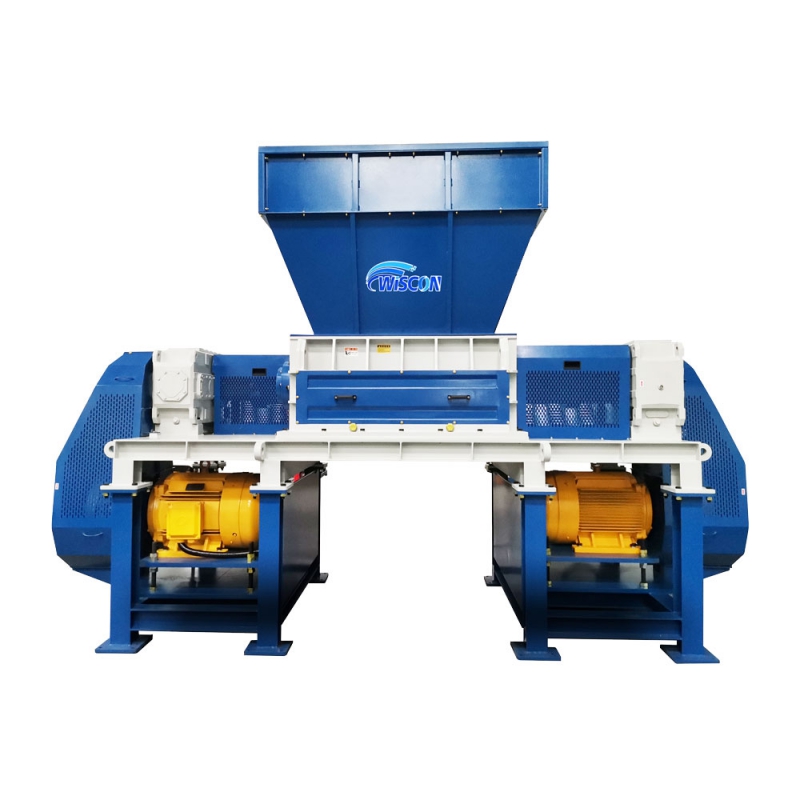

作為文穗集團的第二生命線,吳承基帶領威斯肯(廣州)環保科技有限公司在國內率先成功研發出固廢環保再生系列設備。這一成就得益于他敏銳地抓住了制造業去產能、環保升級的風口,在新一輪科技和產業革命中搶占先機。

和父親吳文干一樣,吳承基也很“拼”。

但不同是,他拼的是企業管理創新。“我認為,管理者的首要任務是為團隊繪制清晰的戰略藍圖,而不是干預執行細節。設定目標時,我堅持標準是起點,卓越是終點,并期待員工不僅達成目標,還要追求超預期表現。”

這位年輕的企業掌舵者對自身角色有著清晰認知,他的管理方式不在于指揮與控制,而在于賦能與引領。在管理實踐中,他更像一位“鋪路者”,通過目標共建凝聚團隊共識,借助降維溝通保持上下同頻。正因如此,他的決策也讓一線員工都能聽得懂、夠得著。

近期,文穗集團總經理吳承基接受了《塑膠工業》的獨家專訪,就“二代的責任與挑戰”“管理思維”“如何跳出舒適圈”“企業轉型”等話題,給出了他的答案。

塑膠工業:今年以來,文穗集團整體發展情況如何?

吳承基:經過多年的行業積累與發展,在傳統塑膠成型輔助設備領域,我們繼續保持行業領先優勢,一季度業績表現穩健。

穩定是我們優勢,但是不應成為停滯不前的借口。我們也發現,那些多年未更新的產品說明書,客戶已經習慣自行修理的現狀,恰恰暴露了我們改進意識的缺失。為此,我特別要求技術部門開展全面的產品價值重估,通過建立核心競爭力清單、實施市場效益量化評估、啟動產品改進機制這三項舉措,推動傳統業務煥發新生。

與此同時,威斯肯品牌的跨越式發展尤為亮眼。從塑料行業成功突圍,進軍能源領域后,僅用一個季度就超越了去年全年的銷售業績。這種迅猛的增長導致了產能不足,成為制約發展的瓶頸。

塑膠工業:接下來會有提升產能的計劃嗎?

吳承基:其實,我們在生產線方面已經投入了大量新設備,生產車間里嶄新的機床一字排開,硬件投入相當充足。

真正的痛點在于周邊配套供應鏈的嚴重滯后。說實話,每次看到因為外協的零部件不合格而被迫停線的場景,都讓人倍感焦慮。在文穗,不良品是絕對不能發出去,即使延誤甚至需要賠付違約金,也必須在廠里做好,才能發給客戶。這種重復的返工不僅造成資金浪費,更在和時間賽跑的關鍵時刻拖慢了整體節奏。

而產能瓶頸的另一個原因是今年年初,我們承接了一個中央供料系統的項目,再加上回收產品訂單量的增長,整個生產體系瀕臨失控。

塑膠工業:面對行業變革,文穗是否也在經歷轉型?

吳承基:是的。文穗正在經歷從單一設備制造商向系統解決方案提供商的戰略轉型。過去我們以“專精特新”著稱,特別是在塑料輔機領域,我們的耐磨刀具和篩網技術一直是行業標桿。

但現在市場需求發生了根本性變化。與某新能源車企的戰略合作就是最好的例證,他們需要的不是單臺設備,而是能夠實現智能化、集成化的整套生產系統。

這種轉型帶來雙重挑戰:首先是成本重構的壓力,主機廠對供應鏈成本的要求近乎苛刻;其次是技術集成的突破,我們需要在短時間內補足系統設計、數據互聯等新能力。但正是這些嚴苛的客戶需求,反而成為推動我們轉型升級的最大動力。

現在的文穗就像在走產業升級的平衡木,一端要守住傳統制造優勢的“看家本領”,另一端要開拓系統集成的“新招式”。這種雙軌并行的轉型策略是面向未來的必要突破。

塑膠工業:您的管理理念與上一代管理者會有沖突嗎?如何平衡傳統與創新?

吳承基:確實存在代際差異。父輩往往秉持“生產至上”的傳統思維,強調親力親為的全程把控。這種理念有其歷史合理性,例如德國、日本制造業的卓越成就,正是源于對生產環節數十年如一日的專注與堅持。但當下市場環境已全然不同。

我們正面臨雙重挑戰:一方面,新興品牌通過輕資產運營快速崛起,他們采用采購組裝模式,極大提升了市場響應速度;另一方面,傳統生產模式正遭遇供應鏈困境,就像我們現在糾結的,是繼續追加投資實現完全自制,還是下決心整頓供應商體系。

坦白說,單純從經營便利性考慮,我認為生產環節不是最重要的。生產管理就像調配煎餅面糊,需要不斷調整各種要素比例,這個過程確實令人疲憊。因此,我們的選擇是,在堅守不良品絕不出廠等質量鐵律的同時,積極吸納新運營模式的靈活性優勢,既保持核心部件的自主生產,又在系統集成環節引入戰略供應商。

這種平衡之道,本質上是對制造業本質的重新思考,不是簡單地取舍傳統或創新,而是讓百年工匠精神與當代商業智慧實現基因重組。

塑膠工業:您管理企業的核心理念是什么?

吳承基:可以概括為“明確方向,激發潛能”。作為管理者,我首要的任務是為團隊繪制清晰的戰略藍圖,而非事無巨細地干預執行細節。在設定目標時,我始終堅持一個原則,標準只是起點,卓越才是終點。我期待員工不僅能達成既定目標,更要敢于突破自我設限,追求120分的超預期表現。

塑膠工業:聽起來是一個很嚴格的要求。

吳承基:這取決于如何理解管理的本質。真正的嚴格不是控制,而是賦能。就像我們重新定義產品說明書的標準,要求工程師以新員工的角度來編寫操作指南。這個轉變看似簡單,實則徹底顛覆了員工“用機器的人自然懂”的思維定式。當一份說明書能讓新手快速上手時,它必然已經通過了最嚴苛的易用性測試。

這種管理理念在實踐中,既培育了團隊的自主創新能力,又倒逼產品品質持續提升。最令我自豪的不是某個具體目標的達成,而是看到團隊成員逐漸養成積極、務實的職業態度。這才是企業持續發展的源動力。

塑膠工業:據您接觸,高層管理者、中層干部和一線員工的狀態有何不同?如何實現有效管理?

吳承基:這個問題觸及了現代管理的核心矛盾。通過我的觀察,企業中的三個層級呈現出鮮明對比:高層如同駕駛跑車在高速飛馳,中層像騎自行車努力跟進,而一線員工則更像是徒步前行。這種速度差不是能力問題,而是角色使然。

老一輩管理者常犯的錯誤,就是用“我能做到,你為什么不行”的思維要求員工。

作為90后管理者,我深刻認識到真正的管理不是鞭策,而是鋪路。我的管理實踐是圍繞目標共建和降維溝通展開的。我經常提醒自己,再好的戰略,如果一線員工聽不懂、夠不著,那就是管理者的失職。

還有很重要的一點是,我們要承認在專業領域,一線員工往往比老板懂得更多。好的管理不是自上而下地指揮,而是自下而上地賦能。當你能為騎自行車的中層規劃專屬車道,為徒步的一線員工準備補給站時,整個團隊自然能突破速度界限,實現協同前進。這種管理思維,正是新舊兩代管理者的本質區別。

塑膠工業:現階段,有哪些事情讓您覺得比較有挑戰?

吳承基:在我的辦公室里,一進門就能看到辦公桌后那塊醒目的牌子——跳出舒適圈。這恰恰反映了我們面臨的核心挑戰,如何打破組織慣性。在我看來,最大的困難不是外部競爭,而是內部的思想變革。

首先是個體的思維轉變。員工要主動跳出來嘗試新方法,需要克服一些阻力,文穗也正在通過優化機制來解決這個問題;其次是責任文化的重塑。最近我在朋友圈分享的培訓照片就強調,現代企業需要的不是“各掃門前雪”,而是全員擔責的意識,每個員工都應該有提出改進建議的主動性。

最后是管理方式的升級。這些理念的落地不能靠說教,而要像那個標語牌一樣,通過制度設計、案例示范等具體方式持續滲透。畢竟,改變三十多年的思維習慣,就像要扭轉一艘巨輪的航向,需要足夠的耐心和技巧。

塑膠工業:未來,文穗還將如何推進創新轉型?

吳承基:文穗正在經歷一場深刻的戰略轉型,這場轉型既充滿機遇也面臨多重挑戰。

我們在注塑行業積累了數十年的深厚經驗,現在正將業務版圖拓展至吹瓶和擠出這兩個全新領域。表面上看,這些工藝似乎與注塑技術一脈相承,但實際上每個領域都自成體系,有著獨特的技術原理和操作規范。我們必須放下過往的成功經驗,以初學者的心態重新構建知識體系。

在這個過程中,我深刻體會到員工與管理的微妙關系。就像我們每天清晨起床的那場“拉鋸戰”一樣,惰性是人類與生俱來的天性。作為管理者,我既要理解這種人性特點,又要找到克服它的方法。

我相信,有效的管理不是靠說教,而是要靠示范和機制。員工更在意你做了什么,而不是說了什么。因此,我特別重視建立從目標設定到過程跟進,從資源配給到結果驗收的閉環管理系統。這就像培育一座花園,播種只是開始,后續的灌溉、修剪、施肥同樣重要,甚至更為關鍵。

轉型的本質是一場組織能力的全面升級。我們不僅要掌握新技術、開拓新市場,更要構建與之匹配的管理體系和文化氛圍。在這個過程中,最大的挑戰不是來自外部競爭,而是來自我們自身的思維定式和行為習慣。只有突破這些無形的束縛,文穗才能真正實現從傳統制造企業向創新型企業的蛻變。